海運業界では、既存船をGHG(温室効果ガス)排出規制に対応させる方法が模索されています。

2023年7月、IMO(国際海事機関)はGHG排出規制の強化を発表。海運各社は、排出規制に対応した新造船の調達を急いでいます。

とはいえ、排出規制に対応した船は数が揃うまでは期間が必要であり、それまでは従来の化石燃料を使用する船を使うしかありません。

そのため、現在運航させている既存船を排出規制下で運用する方法が各社で試されています。

脱炭素の船が揃うまで “つなぎ”が必要

海運の脱炭素に向けて、アンモニアや水素などを燃料にする船舶の開発が進んでいます。

しかし、脱炭素化した船舶は開発・実験段階であり、導入できるのは2030年頃とされています。

2023年現在で注目されているのがLNG(液化天然ガス)燃料船です。日本郵船や商船三井では少数の燃料船を竣工させていますが、数が足りません。発注や建造も行っていますが、竣工するのは2025、26年とされています。

したがって、当面の間は既存船を排出規制に対応させて運用する”つなぎ”の方法が必要です。

既存船に少し手を加えるだけで排出規制に対応させられれば、海運会社にとって経済的な負担は少なく済み、当面の間は運用できるでしょう。

2050年までに国際海運のGHG排出ゼロ

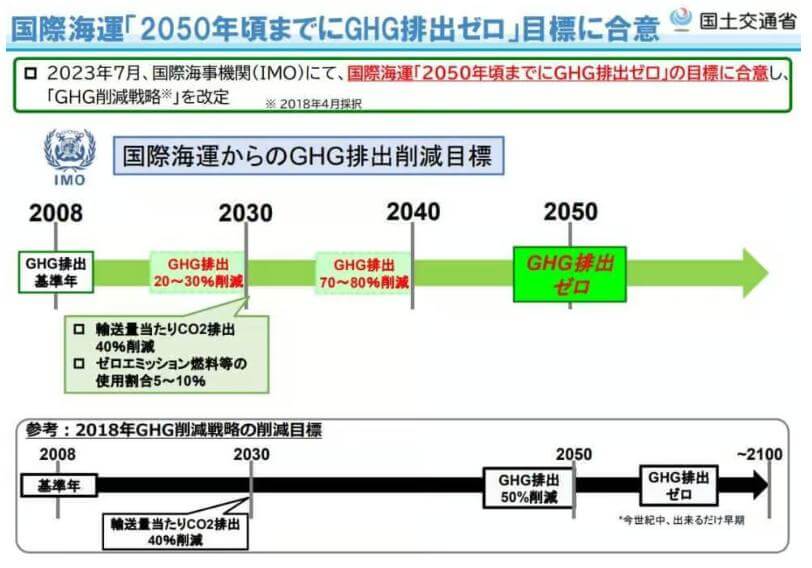

画像引用元:国際海運「2050 年頃までに GHG 排出ゼロ」目標に合意

2023年7月IMO(国際海事機関)は、2050年までに国際海運から排出されるGHG(温室効果ガス)をゼロにするという目標を採択しました。直近で2030年までにGHG排出20 ~ 30%の削減の目標が定められています。

これらの排出削減を達成するため、以下の内容があげられています。

- CO2排出量(輸送量あたり)40%以上削減(2008年比)する

- ゼロエミッション燃料等の使用割合を5 ~ 10%にする

同時に、脱炭素化した船の導入促進の支援制度や、排出されるGHG量に応じて課金(ペナルティ)される制度が提案されており、数年のうちに施行されるでしょう。

そのため、船舶から排出されるCO2やGHGの排出削減の対応に海運会社は追われています。

既存船で排出規制に対応させる実例

ここからは、既存船から排出されるCO2を減らす2つの実例をピックアップします。

- 減速航行で燃料消費とCO2を削減

- 既存船のエンジンを改造

新聞記事にもなっているため、すでにご存じの場合もあるかもしれません。

減速航行で燃料消費とCO2を削減

排出されるCO2を減らすため、運航速度を落として船を走らせる減速航行が増えているそうです。

7月6日の日経新聞の記事によれば、2023年1 〜 7月の大型コンテナ船の平均速度が2022年通年に比べ5%低下したとしています。

減速航行をするとCO2だけでなく、燃料の消費量も少なくできるため、経費節約になり、企業経営にプラスになります。

ちょうど、クルマの低燃費運転と同じようなことが海上コンテナ船でも行われていると言えるでしょう。

ただし、運航速度が遅くなるということは、荷物の移動が遅くなり、リードタイムが長くなるため、物流の停滞につながる可能性も指摘されています。

既存船のエンジンを改造

6月21日デンマークの総合物流会社Maerskは、化石燃料を使用する既存のコンテナ船をメタノールと重油の両方が使用可能な二元燃料エンジン船に改造する計画を発表しました。

業界初のエンジン改修であり、2024年中ごろに実施される予定です。さらに2027年には姉妹船でも同様の改造を行う予定です。

日本郵船もメタノールが使用可能な二元燃料エンジンを搭載した船を竣工させていますが、既存船ではなく新造船です。

既存船のエンジンを二元燃料対応に改造するのはMaerskが初めてになります。

Maerskは約300隻の船を所有しているため、既存船の改造がうまくいけば、新造船に入れ替えなくても排出規制に対応が可能になるでしょう。

風の力を船の推進力にする

風力と聞くと発電を想像しますが、海運では船の推進力に変える方法が試されています。

- 凧で船を引っ張るシーウィング

- 船に帆を取り付けるウィンドチャレンジャー

これらの方法が定着したら、自然の力をうまく利用して大型船を運航できるようになるでしょう。

凧で船を引っ張るシーウィング

フランスのAirseas(エアシーズ)社は、船の前面に1,000平方メートルの凧をあげて、風力を推進力に利用する「シーウィング」システムを開発しています。

原理はカイトサーフィンと同じですが、引っ張るのは大型船です。

凧は船に設置した折り畳み式のマストから射出され、水面から300mの高さで風を受けて推進力になります。

凧を使わないときはマストに回収し収納されるため、無風状態で邪魔になることはありません。

見た目は大型の凧ですが、数トンの牽引力があると同社は発表しており、CO2排出量も平均で20%カットできるそうです。

コンテナ船の推進力として利用出来れば、燃料消費量とCO2排出の削減に役立ちます。

川崎汽船は、この凧を使った「シーウィング」を発注しており、2024年夏以降には本格稼働させたいとしています。

船に帆を取り付けるウィンドチャレンジャー

商船三井や大島造船所が中心となって進めているのが「ウィンドチャレンジャー計画」です。当初は東京大学が中心となって、基本コンセプトや実験を行っていました。

原理は15世紀ごろの帆船のように、帆に風を受けて船の推進力にします。ただし、帆はガラス製繊維強化プラスチックを素材とした「硬翼帆(こうよくほ)」と呼ばれるものです。

天候や航行に合わせて、向きや高さを変更して推力の調整ができます。4段式に伸縮して最大高53mまで伸び、燃料消費量を5 ~ 8%削減できるとしています。

使わないときは小さく格納できるため、貨物の積み降ろし作業で邪魔になることもありません。

すでに硬翼帆を搭載した「松風丸(しょうふうまる)」が22年10月に就航しており、オーストラリアや北米などからの石炭輸送に使用されています。

商船三井は2035年度までに硬翼帆を備えた船を80隻に増やすそうです。

既存船を含めて排出規制に対応が必要

海運業界では、排出規制に対応した新造船が実用化されるまでの間をしのぐ方法が模索されています。

2023年から既存船も排出規制の対象となり、必要性は今まで以上に高まりました。

そのため、エンジンを改造したり、風の力を船の推力に変えたりするなど、多様な方法が試みられています。

既存船でCO2排出量や燃料節約ができる有効な方法が確立したら、脱炭素化した船舶にも応用できるでしょう。

今後、思いもよらない方法で既存船を排出規制に対応させて運用できるようになるかもしれません。

参考サイト(公式サイトやメーカーサイト):

- 報道発表資料:国際海運「2050年頃までにGHG排出ゼロ」目標に合意~国際海事機関 第80回海洋環境保護委員会(7/3~7/7)の開催結果~ – 国土交通省

- 主要定期航路における減速航海によるCO₂排出量及び輸送コスト削減に関する研究

- Maersk to pioneer first container vessel conversion to methanol dual-fuel engine

- PrimeServ to Retrofit Maersk Vessels to Enable Methanol Use as Fuel

- Accueil – Airseas

- A new technical milestone for Seawing the kite that tows ships –

- 次世代風力推進システム”Wind Challenger “の取組み

- ウインドチャレンジャー(Wind Challenger)|商船三井(MOL)サービスサイト

- 風を船の推進力として活用する「ウインドチャレンジャープロジェクト」硬翼帆完成

■参考サイト(メディアやブログ記事):